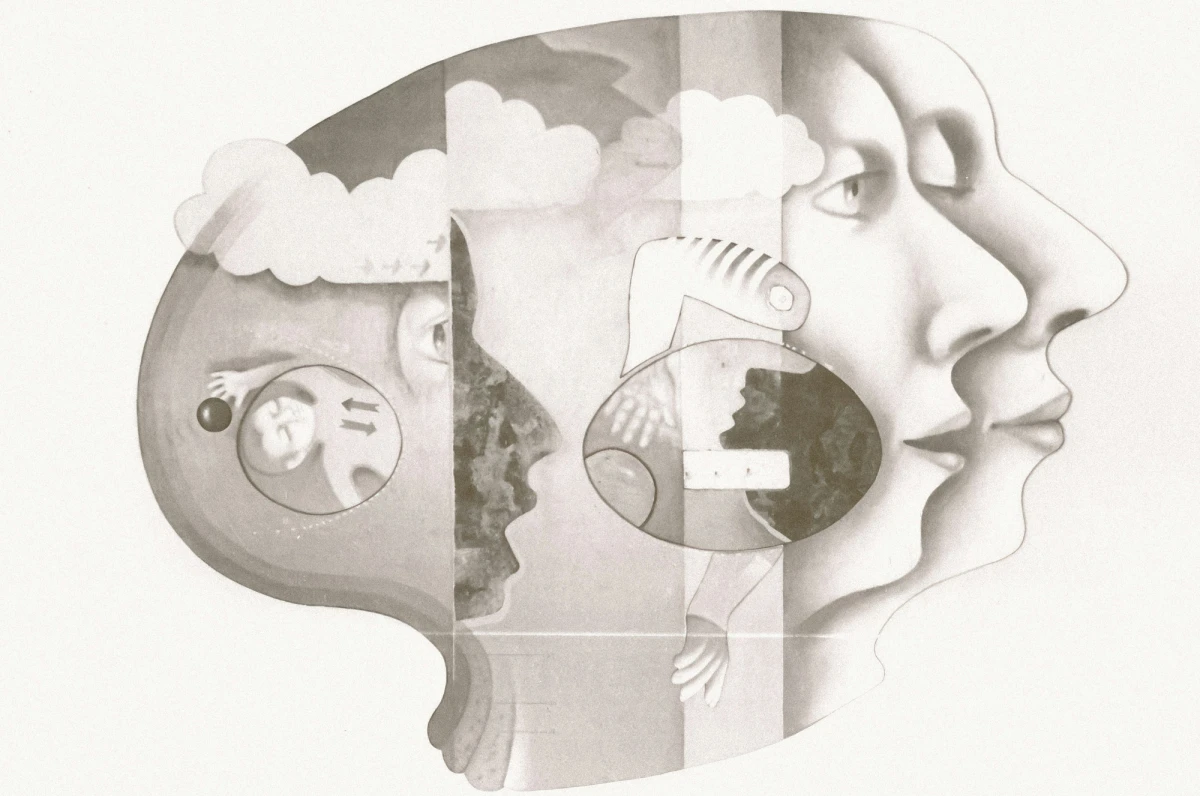

Comprendre comment les addictions se forment et se consolident permet d’aborder le problème en profondeur et de découvrir des pistes de soutien et de prévention.

Qu’est-ce que l’addiction ?

Au sens large, l’addiction est un état dans lequel une personne ne peut renoncer à un comportement ou à une substance malgré des conséquences négatives. Il peut s’agir d’alcool, de drogues, de jeux d’argent, des réseaux sociaux ou même de nourriture. Les recherches montrent que les mécanismes de formation de l’addiction sont similaires quel que soit l’objet (PubMed).

Mécanismes psychologiques de la formation de l’addiction

1. Le système de récompense du cerveau

Notre cerveau est conçu de telle manière que certaines actions déclenchent la libération de dopamine — un neurotransmetteur associé au plaisir. Lorsqu’une personne éprouve du plaisir à travers la nourriture, les interactions sociales ou les réussites, ce comportement est renforcé. Dans le cas de l’addiction, le système de récompense fonctionne de manière pathologique, générant un désir persistant pour le stimulus.

2. Renforcement de l’habitude

Les actions répétées forment un réflexe conditionné. Ainsi, chaque fois qu’une personne fume, elle associe ce geste à la détente. Avec le temps, l’habitude devient une réaction automatique.

3. Évitement émotionnel

L’addiction se développe souvent comme un moyen d’éviter les émotions négatives — anxiété, stress ou solitude. La personne se tourne vers l’objet de son addiction pour « étouffer » son malaise intérieur.

Mécanismes biologiques de l’addiction

Les recherches récentes montrent que les addictions sont liées à des modifications dans le fonctionnement du cerveau. Trois zones clés sont particulièrement impliquées : le cortex préfrontal, le système limbique et les ganglions de la base.

- Cortex préfrontal : responsable du contrôle, de la prise de décision et de l’autorégulation. En cas d’addiction, sa fonction s’affaiblit — il devient plus difficile de résister aux impulsions.

- Système limbique : impliqué dans la formation des émotions et du plaisir. Il devient hypersensible à « l’objet de l’addiction ».

- Ganglions de la base : liés à la formation des habitudes. C’est ici que les comportements répétitifs se consolident.

Avec le temps, une tolérance se développe — il faut de plus en plus de stimulation pour obtenir le même effet. En cas d’arrêt, apparaissent des symptômes de sevrage : irritabilité, anxiété, dépression et inconfort physique.

Théories psychologiques de l’addiction

Théorie psychanalytique

Selon la psychanalyse, l’addiction est une forme d’échappatoire aux conflits internes et à l’anxiété. La personne tente de combler un déficit émotionnel à travers des stimuli externes.

Théorie comportementale

L’addiction est envisagée comme une habitude consolidée. La récompense renforce la probabilité de répétition du comportement, et avec le temps, l’habitude devient automatique.

Théorie cognitive

L’accent est mis sur les croyances et pensées erronées. Par exemple, une personne peut croire : « Je ne peux me détendre qu’avec de l’alcool ». Ces croyances renforcent l’addiction.

Étapes de la formation de l’addiction

Les psychologues distinguent plusieurs étapes par lesquelles passe souvent une personne confrontée à l’addiction.

| Étape | Caractéristique | Conséquences |

|---|---|---|

| Curiosité | Première expérience, essai | Sensation de nouveauté, intérêt |

| Usage régulier | Retour répété au stimulus | Formation de l’habitude |

| Perte de contrôle | La personne ne peut s’arrêter | Ignorer les conséquences négatives |

| Détérioration des sphères de vie | L’addiction affecte le travail, les relations, la santé | Isolement social, maladies |

Impact de l’addiction sur la famille et l’entourage

L’addiction touche non seulement la personne concernée, mais aussi ses proches. La famille devient souvent témoin des conséquences destructrices et ressent une forte pression émotionnelle. Le phénomène de « codépendance » apparaît lorsque les proches réorganisent leur vie autour de l’addict en tentant de contrôler son comportement.

Aspects sociaux et différences culturelles

Les normes culturelles et la disponibilité des substances jouent un rôle majeur. Dans les pays où l’alcool ou les jeux d’argent sont strictement réglementés, le taux d’addiction est plus bas. Les médias et la publicité peuvent également augmenter le risque : des images attractives associant consommation à succès et plaisir deviennent des déclencheurs puissants.

Axes de recherche actuels

La science progresse constamment. Les techniques de neuro-imagerie montrent comment le cerveau change avec l’addiction. De nouvelles applications pour le suivi des habitudes et l’autocontrôle, des groupes de soutien en ligne et des programmes numériques de prévention apparaissent. Tout cela aide à mieux comprendre et gérer les mécanismes de l’addiction.

Pourquoi est-il si difficile de se libérer d’une addiction ?

L’addiction modifie non seulement les habitudes, mais aussi la structure du cerveau. Des symptômes de sevrage apparaissent à l’arrêt du stimulus habituel. De plus, les déclencheurs sociaux — publicité, entourage, lieux familiers — jouent un rôle déterminant.

Approches modernes pour comprendre et surmonter l’addiction

Les approches modernes prennent en compte la nature psychologique, sociale et biologique de l’addiction. La thérapie cognitivo-comportementale aide à identifier les déclencheurs et à modifier les schémas destructeurs (Mayo Clinic). Le soutien de la famille et des groupes d’entraide est également essentiel.

Rôle de la prévention

Selon Harvard Health, la prévention est plus efficace que le traitement. Développer la résilience face au stress, les compétences d’autorégulation et l’esprit critique à l’égard des normes culturelles réduit le risque d’addiction.

Croissance personnelle et rétablissement

Se libérer d’une addiction exige de créer de nouvelles habitudes et sources de satisfaction. Beaucoup trouvent du soutien dans le sport, la créativité ou le bénévolat. Cela réduit non seulement le risque de rechute, mais apporte aussi de nouveaux sens à la vie.

Foire aux questions

Réponse : Beaucoup de personnes atteignent une rémission durable, mais le risque de rechute demeure. Il est crucial de développer de nouvelles habitudes et stratégies d’adaptation.

Question : L’addiction est-elle toujours liée à des substances chimiques ?

Réponse : Non, il existe aussi des addictions comportementales — par exemple aux réseaux sociaux ou aux jeux d’argent.

Question : Pourquoi l’addiction revient-elle même après une longue période ?

Réponse : Les connexions neuronales associées au comportement addictif persistent dans le cerveau et peuvent être réactivées par des déclencheurs.

Question : Peut-on prévenir l’addiction chez les adolescents ?

Réponse : Oui, la prévention joue un rôle clé. Il est essentiel de développer l’autocontrôle, la pensée critique et les compétences de gestion du stress.

- Vous êtes-vous déjà demandé quelles émotions ou situations déclenchent ce comportement ?

- Comment pourriez-vous les remplacer par des stratégies plus saines ?

- Quel conseil donneriez-vous à un adolescent cherchant des moyens de gérer le stress ?

Avertissement : Ce matériel est exclusivement informatif et éducatif. Il ne constitue pas une recommandation médicale et ne remplace pas une consultation spécialisée. Si vous ou vos proches êtes confrontés à un problème d’addiction, consultez un médecin ou un psychologue.